도요토미 정권

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

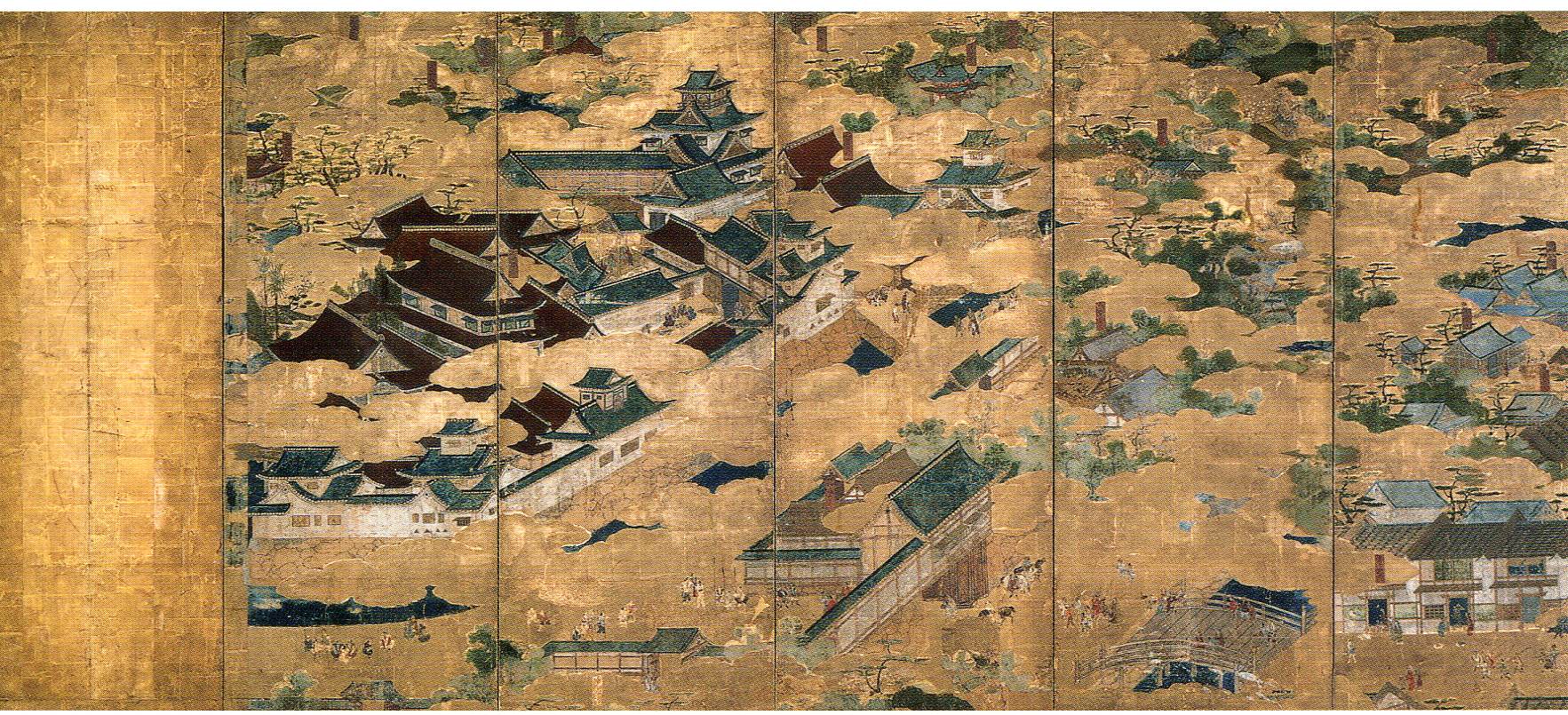

도요토미 정권은 오다 노부나가의 무장이었던 도요토미 히데요시가 혼노지의 변 이후 권력을 장악하여 수립한 정권이다. 히데요시는 오다 정권을 계승하여 전국을 통일하고, 중앙집권 체제를 구축했다. 그는 관백에 임명되고 도요토미 씨를 세습하는 무가 관백제를 도입하려 했으며, 다이묘들을 통제하고 경제 정책을 펼쳤다. 또한, 명나라 정복을 목표로 조선을 침략했으나, 히데요시 사후 정권은 불안정해졌고, 결국 도쿠가와 이에야스에 의해 세키가하라 전투에서 패배하며 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 무가정권 - 막부

막부는 원래 원정군 장군의 지휘소를 뜻하는 중국어에서 유래하여 일본에서는 무가 정권을 가리키는 용어로 정착했으며, 가마쿠라 막부 이후 무로마치 막부, 에도 막부 등이 등장하여 일본 역사에 큰 영향을 미쳤다. - 무가정권 - 오다 정권

오다 정권은 오다 노부나가가 무로마치 막부 멸망 후 구축한 중앙 집권적 정치 권력으로, 도요토미 정권과 에도 막부로 이어지는 근세 일본의 기틀을 마련했으나 노부나가 사후 혼란기를 거쳐 도요토미 정권에 흡수되었다. - 도요토미 정권 - 태합검지

도요토미 히데요시가 전국시대의 토지 소유 관계를 정리하고 통일된 조세 시스템 구축, 효율적인 세수 확보 및 징병을 위해 일본 전국의 토지를 조사한 사업이 태합검지이다. - 도요토미 정권 - 오대로

오대로는 도요토미 히데요시 사후 그의 아들 히데요리를 보좌하기 위해 도쿠가와 이에야스를 포함한 5명의 유력 다이묘가 임명되어 구성된 합의제 최고 권력 기구로서, 도요토미 정권의 안정을 꾀하며 국정을 운영하는 역할을 수행했지만 권력 다툼으로 붕괴되어 도쿠가와 이에야스의 에도 막부 개창에 영향을 미쳤다. - 아즈치모모야마 시대의 정책제도 - 오다 정권

오다 정권은 오다 노부나가가 무로마치 막부 멸망 후 구축한 중앙 집권적 정치 권력으로, 도요토미 정권과 에도 막부로 이어지는 근세 일본의 기틀을 마련했으나 노부나가 사후 혼란기를 거쳐 도요토미 정권에 흡수되었다. - 아즈치모모야마 시대의 정책제도 - 오봉행

오봉행은 도요토미 정권의 행정 실무를 담당한 5명의 중신으로, 사법, 행정, 토목, 재정, 종교 분야를 분담하여 교토와 그 주변 지역을 통치하는 임무를 수행했다.

| 도요토미 정권 - [옛 나라]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 창건 | 덴쇼 13년 (1585년) |

| 해체 | 게이초 8년 (1603년) |

| 위치 | 중앙 |

| 정청 소재지 | 야마시로 국 후시미 (현: 교토 부 교토 시 후시미 구) 셋쓰 국 오사카 (현: 오사카 부 오사카 시) |

| 통치자 | |

| 대표 | 도요토미 히데요시 ( 간파쿠・다이조다이진) 도요토미 히데쓰구 (간파쿠) 도요토미 히데요리 ( 우대신) ( 도요토미 씨) |

| 정치 구조 (정권 후기 조직) | |

| 주요 조직 | 오대로 오봉행 삼중로 교토 소사대 도리쓰기 오토기슈 |

| 역사 | |

| 이전 | 오다 정권 |

| 이후 | 에도 막부 |

| 기타 | |

| 사용 언어 | 중세 일본어 |

| 종교 | 신불습합 천주교 |

| 화폐 | 일본 문 |

| 지도 | |

| |

2. 역사

도요토미 히데요시는 오다 노부나가 사후 권력을 장악하고, 1585년 관백에 취임하며 도요토미 성을 하사받아, 사실상 도요토미 정권을 수립했다.[1] 이후 전국 통일을 추진하여 1590년 오다와라 정벌과 오슈 평정을 통해 천하통일을 달성했다.

1592년 히데요시는 명나라 정복을 목표로 조선을 침략, 임진왜란을 일으켰다. 초기에는 조총을 앞세운 일본군이 우세했으나, 1593년 명나라 군대의 참전으로 전세가 교착되고 보급 문제에 직면하며 강화 교섭이 시작되었다.[4] 1597년 강화가 결렬되자 다시 조선을 침략, 정유재란이 발발했다. 일본군은 전라도와 충청도를 석권하고 경기도까지 진출했으나, 왜성 건설을 위해 남해안으로 철수했다.[4] 1598년 명·조선 연합군의 공세를 격퇴했으나, 같은 해 8월 히데요시가 사망하면서 일본군은 조선에서 철수했다.[4]

히데요시 사후, 아들 도요토미 히데요리가 뒤를 이었으나, 가신단 분열과 도쿠가와 이에야스의 세력 확대로 도요토미 정권은 혼란에 빠졌다.[3] 1600년 세키가하라 전투에서 도요토미 가문은 크게 약화되었고,[6] 1603년 이에야스가 에도 막부를 수립하면서 도요토미 정권은 사실상 종언을 고했다.[7] 1614년 오사카 전투에서 도요토미 가문이 멸망하면서 도요토미 정권은 완전히 소멸했다.

2. 1. 오다 정권의 계승과 권력 장악

도요토미 히데요시는 오다 노부나가의 무장으로서 영지를 받았고, 처음에는 노부나가의 대관과 같은 존재였지만, 점차 독자적인 지방 정권으로 성장했다. 1573년 아사이씨가 멸망하자 히데요시는 노부나가로부터 오미국 북부 3군(이카, 아사이, 사카타)의 옛 아사이씨 영지를 받아 장함성을 중심으로 지배했다. 1581년경부터 장함 영지는 히데요시의 양자인 하시바 히데카츠가 담당했다.1577년부터 시작된 히데요시의 하리마 공략은 1580년에 하리마국 평정으로 이어졌고, 히데요시는 하리마국의 대부분을 지배하게 되었다. 쿠로다 타카타카 등 하리마 무사들이 히데요시의 가신이 되었다.

같은 시기, 히데요시는 타지마 공략도 시작하여 하시바 히데나가를 다케다 성 성주로 배치했다. 1580년 타지마 평정 후 히데나가와 미야베 쓰기히로, 키노시타 마사토시 등이 타지마를 지배했고, 타지마 무사들이 히데요시의 휘하에 들어왔다.

1581년 히데요시는 이나바국돗토리성을 공략하고 미야베 쓰기히로를 성주로 임명하여 지배를 시작했다. 이나바 무사들을 각지에 배치하여 세력을 확장했다. 비젠, 호키 지역에도 세력을 넓혔으나, 우키타씨 등 협력 세력에 대한 처우는 노부나가가 직접 결정했고, 히데요시의 직접 지배는 혼노지의 변 이후에 이루어졌다.[1]

1582년 6월 2일, 오다 노부나가가 아케치 미쓰히데에게 살해당하는 혼노지의 변이 발생했다. 당시 중국 방면 총사령관이었던 히데요시는 모리 테루모토와 강화하고 군대를 돌려 야마자키 전투에서 미쓰히데를 토벌하며 발언권을 높였다.

기슈 회의에서 노부나가의 후계자로 시바타 카츠이에는 오다 노부타카를 추천했지만, 히데요시는 유아였던 삼법사(노부나가의 손자)를 옹립하여 시바타 등과 대립했다. 회의 결과 삼법사가 후계자가 되고 노부타카가 후견역이 되어 오다 정권이 계승되었다.

이후 히데요시는 노부나가의 아들들을 제거해 나갔다. 시바타 카츠이에의 아들 카츠토요를 항복시키고 노부타카를 고립시켜 삼법사를 빼앗아 당주 대리 지위를 얻었다. 1583년 시즈가타케 전투에서 시바타 카츠이에와 오다 노부타카를 멸망시키고, 타키가와 가즈마스를 굴복시켰다. 마에다 도시이에와 카나모리 나가치카 등을 자기 편으로 끌어들였다.

오다 노부카쓰(노부나가의 차남)는 1584년 도쿠가와 이에야스와 연합하여 히데요시에 대항했으나, 고마키·나가쿠테 전투에서 히데요시군은 국지적으로 패배했다. 그러나 노부카쓰는 히데요시와 단독 강화했고, 이에야스도 히데요시와 화목했다.

1585년 히데요시는 기이의 여러 세력(기슈 공략)과 시코쿠의 쵸소카베 모토치카(시코쿠 평정)을 차례로 공략했다.

같은 해 7월, 히데요시는 니죠 아키자네와 코노에 노부스케 사이의 관백상론에 개입하여 오우치 천황에게 관백에 임명되었고, 이듬해 도요토미 성을 하사받았다. 이는 히데요시가 조정으로부터 천하의 실력자로 인정받고 정치를 위임받았음을 의미하며, 사실상 도요토미 정권이 탄생했다고 해석된다.

2. 2. 전국 통일

텐쇼 10년(1582년) 6월 2일, 오다 노부나가가 아케치 미쓰히데에 의해 살해된 혼노지의 변이 일어났다. 당시 중국 방면 총사령관으로 비젠에 있던 노부나가의 가신 하시바 히데요시는 즉시 모리 테루모토와 강화하여 군대를 동쪽으로 돌려 야마자키 전투에서 아케치 미쓰히데를 토벌하였다. 히데요시는 주군의 원수를 갚은 공으로 발언권을 높였다.기슈 회의에서 노부나가의 후계자가 논의되었는데, 시바타 카츠이에가 오다 노부타카(노부나가의 삼남)를 추천한 데 반해, 히데요시는 유아였던 삼법사(오다 노부타다의 적장자, 노부나가의 손자)를 옹립하여 시바타 등과 대립했다. 회의 결과, 삼법사를 후계자로, 노부타카가 후견역이 되는 것으로 오다 정권이 계승되게 되었다.

이후 히데요시는 노부나가의 아들들을 제거해 나갔다. 먼저 시바타 카츠이에의 아들 카츠토요를 공격하여 항복시키고, 노부타카를 고립시켜 삼법사를 빼앗았다. 1583년, 시즈가타케 전투에서 시바타 카츠이에와 오다 노부타카를 멸망시키고, 타키가와 가즈마스를 굴복시켰다. 마에다 도시이에와 카나모리 나가치카 등을 자기 편으로 끌어들였다.

텐쇼 12년(1584년), 오다 노부카쓰(노부나가의 차남)가 도쿠가와 이에야스와 손을 잡고 반(反) 히데요시 군을 일으켰다. 고마키·나가쿠테 전투에서 히데요시군은 국지적으로 패배했지만, 오다 노부카쓰가 히데요시와 단독으로 강화하면서 이에야스도 히데요시와 화목했다.

텐쇼 13년(1585년), 히데요시는 기이의 여러 세력(기슈 공략)과 시코쿠의 쵸소카베 모토치카(시코쿠 평정)를 공략했다. 같은 해 7월, 관백상론에 개입하여 오우치 천황에게 관백에 임명되었고, 이듬해 도요토미 성도 하사받았다. 이로써 히데요시는 조정으로부터 천하의 실력자로 인정받고 정치를 위임받아, 사실상 도요토미 정권이 탄생했다고 해석된다.

같은 해, 사사 나리마사의 엣추를 공격하고, 오다 노부카쓰를 가신으로 삼았다.

텐쇼 14년(1586년), 히데요시는 오만죠를 인질로 보내 도쿠가와 이에야스를 굴복시켰다. 에치고의 우에스기 카게카쓰, 아키의 모리 테루모토, 분고의 오토모 요시무네도 히데요시에게 굴복했다. 텐쇼 15년(1587년), 규슈 정벌을 통해 사이쿠를 완전히 도요토미 씨의 지배하에 넣었다.

텐쇼 18년(1590년), 오다와라 정벌에서 호죠 우지마사·호죠 우지나오 부자를 굴복시키고, 다테 마사무네와 모가미 요시아키 등에게도 굴복을 맹세하게 하여(오슈 평정) 천하통일을 달성했다. 이로써 도요토미 정권은 일본 전국에 명령이 미치는 일본 통일 정권으로 성립하였다.

히데요시는 무로마치 막부 제8대 쇼군 아시카가 요시마사 이후 막부가 할 수 없었던 쿠누헤 마사사네의 난 진압을 위해 가모 우지사토·이시다 미쓰나리를 대장으로 6만 명의 군세를 파견하였다. 히고 국인 일기와 우메키타 일기에 대해서도 철저한 진압과 관계자 처벌을 실시했다.

한편, 초기 공신들조차도 가혹한 처우를 받았다. 카미코다 마사하루는 자살을 명령받고, 비토우 토모노부는 처형되었다. 두 사람 모두 히데요시의 권위를 손상시키는 발언을 한 자들이었으며, 특히 관백 취임 이후, 히데요시는 가신들이 질서를 어지럽히는 행동을 용납하지 않았다.[1]

2. 3. 임진왜란과 정유재란

1592년 도요토미 히데요시는 명나라 정복을 목표로 전국 제후들에게 조선 출병을 명령하였다(분로쿠의 역). 왜구나 여진족과의 분쟁 외에는 본격적인 전쟁 경험이 없는 조선 정규군을, 전국 시대(일본)를 거치며 대량의 조총을 장비한 일본군이 압도하며 연전연승을 거두었다. 또한 체제에 불만을 가진 민중 일부의 협력도 있었기에 한성(서울특별시)과 평양 등을 차례로 점령하는 등 조선 영토 대부분을 점령하였다.[4]1593년 명나라 군대가 조선에 본격적으로 원군으로 와서 공세에 나섰다. 명·조선 연합군은 평양을 탈환하고 한성으로 진격했으나, 일본군은 벽제관 전투에서 이들을 격파하였다. 이후 전선은 교착 상태에 빠졌고, 일본군은 보급 부족에 시달렸으며, 명군은 수만 필의 말이 굶어 죽는 등 양측 모두 보급에 어려움을 겪게 되자 강화 교섭이 시작되어 휴전에 들어갔다.[4]

이시다 미쓰나리, 고니시 유키나가 등에 의해 추진되던 명나라와의 강화는 결렬되었고, 1597년 다시 조선에 출병이 이루어졌다(정유재란). 『아사노가 문서』에 따르면, 이 재출병의 목적은 적국(전라도)을 남김없이 정벌하고, 여력을 가지고 청국(충청도) 등을 토벌하는 것이었다. 일본군은 칠천량 해전에서 조선 수군을 궤멸시키고 진격하여 전라도의 도읍 전주를 점령하고, 충청도 곡산에서 명나라 군대와 교전(곡산 전투 : 양측 모두 자군의 승리로 기록[4][5])한 후, 경기도의 안성·죽산까지 진격했다. 일본군은 약 2개월 만에 전라도, 충청도를 석권하고 경기도 진출을 달성하자, 거점이 될 성곽(왜성) 건설을 위해 조선반도 남안으로 철수하여 각지에 새로운 성을 쌓기 시작했다. 그중 가장 동쪽에 위치한 울산성이 미완성 상태로 연말부터 이듬해 1598년 초에 걸쳐 명·조선 연합군의 공격을 받지만 격퇴에 성공한다(제1차 울산성 전투).[4]

1598년 9월 말부터 10월 초에 걸쳐 명·조선 연합군은 공세를 펼쳐 일본군의 순천성, 사천성, 울산성을 공격했지만 모두 격퇴당했다. 특히 사천성에서는 시마즈 요시히로가 명·조선 연합군을 대파했다(사천 전투).[4]

명·조선 연합군의 공세를 격퇴한 일본군이었지만, 1598년 8월 18일에 히데요시는 사망했다(향년 62세). 히데요시라는 중추를 잃고 불안정해진 도요토미 정권은 대외 전쟁을 지속할 수 있는 상황이 아니었고, 10월이 되자 조선으로부터 귀국 명령이 내려졌다. 귀국 단계에서 명·조선 연합 수군의 방해를 받아 노량 해전을 치르게 되지만, 11월 말까지 전군 귀국을 완료했다.[4]

2. 4. 히데요시 사후와 도요토미 정권의 멸망

도요토미 히데요시가 사망한 후, 그의 아들 도요토미 히데요리가 뒤를 이었으나, 불과 여섯 살이었다. 히데요시 말년부터 싹트고 있던 가토 기요마사, 후쿠시마 마사노리 등 무공파와 이시다 미쓰나리, 고니시 유키나가 등 문치파의 대립이 표면화되면서 도요토미 가신단은 분열되었다. 모리 데루모토와 오봉행 중 아사노 나가마사를 제외한 네 명의 봉행이 서로 친분을 맺었고, 도쿠가와 이에야스는 다테 마사무네 등과 무단으로 혼인 관계를 맺는 등, 도요토미 정권은 급속히 혼란에 빠졌다.[3]1599년에는 히데요리의 후견인이었던 마에다 도시이에가 사망하면서, 이에야스에게 대항할 수 있는 다이묘는 없어졌고, 이에야스는 점차 정권을 장악해 나갔다. 이시다 미쓰나리는 모리 데루모토, 우키타 히데이에, 우에스기 가게카쓰 등과 손을 잡고 이에야스를 타도하려고 시도했으나, 1600년 세키가하라 전투에서 패배했다.

세키가하라 전투의 전후 처리에서 서군의 주요 인물들은 처형되거나 개역되었고, 도요토미 가문의 영지는 65만 석으로 줄었다. 이시미 은산, 이쿠노 은산은 이에야스의 직할령이 되었고, 나가사키 부교와 사카이 부교에도 이에야스의 가신들이 취임했다. 다만, 가토 기요마사의 영지였던 히고에는 1611년까지 3만 석의 구입지가 존속했다.[6]

전후에 다이로급 가문이었던 우키타 히데이에는 개역되었고, 모리 데루모토, 우에스기 가게카쓰는 대폭 감봉되었으며, 도쿠가와에 종속하는 마에다와 코바야카와만 남았다. 마에다 겐이를 제외한 오봉행도 소탕되었다.

이에야스는 1603년에 정이대장군에 임명되어 에도 막부를 성립했다. 이 시점에서 도요토미 정권이 종언을 고하고 에도 막부에 의한 일원 지배가 성립했다는 견해도 있지만, 시라미네 쥰은 이 시기에도 도요토미씨가 제후들에게 공사를 하도록 명령한 예 등을 들어 에도 막부와 도요토미 정권의 두 개의 “공의”가 병립하고 있었다는 “이중 공의론”을 제창했다.[7] 그러나 이중 공의론은 연구자들 사이에서 널리 수용된 것은 아니며, 비판도 있다.

1614년부터의 오사카 전투에서 도요토미씨는 에도 막부에 의해 멸망했다. 이로써 도요토미 정권은 완전히 소멸했다.

3. 통치 구조와 정책

히데요시는 종일위, 관백, 태정대신으로 승진하면서 일족뿐만 아니라 무가 출신 공경(公卿)을 탄생시켰다. 이는 도요토미 정권의 통치 수단으로 활용되었다. 공경은 참의 이상의 관직 또는 삼위 이상의 위계를 가진 자를 의미하며, 대신은 '공', 그 외 공경은 '경'으로 불렸다.

1565년, 1582년, 1598년의 무가 공경 명단은 다음과 같다.

| 연도 | 주요 인물 |

|---|---|

| 1565년 | 아시카가 요시테루, 키타바타케 구니노리, 아네가코지 요시요리 |

| 1582년 | 오다 노부나가, 오다 노부타다, 아시카가 요시아키 |

| 1598년 | 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스, 마에다 토시이에, 오다 히데노부, 우에스기 가게카쓰, 모리 데루모토, 도요토미 히데요리, 마에다 도시나가, 고바야카와 히데아키, 도쿠가와 히데타다, 우키타 히데이에, 유키 히데야스, 모리 히데모토, 니와 나가시게, 오다 히데오 |

히데요시에 의해 무가 공경이 증가하면서, 공가(公家)가 공경에서 제외되는 문제가 발생했다. 이는 결국 1611년 도쿠가와 이에야스가 무가 관위를 조정 관위 정원 외로 함으로써 해결되었다.[12]

도요토미 정권 초기에는 체계적인 법령이 없었지만, 가마쿠라 막부, 무로마치 막부, 에도 막부 초기와 마찬가지로 직무와 담당자가 먼저 존재하고, 후임 계승을 통해 직무 명칭이 정착되는 과정을 거쳤다. 그러나 히데요시는 후계자 히데쓰구와 그의 가신단을 숙청하면서 체제 정비의 기회를 잃었다. 이후 에도 막부는 히데타다 휘하에 네야, 루스이, 로쥬, 마치부교 등의 직제를 성립시켰다.[20]

도요토미 정권은 취차(取次)(豊臣政권)라는 역할을 통해 다이묘들을 중개했다. 1595년 히데요시는 히데쓰구를 할복시키고 그의 부하들을 숙청한 후, 오대로(五大老)의 연서를 받아 '고오쿠테(御掟)' 5개조와 '고오쿠테 추가' 9개조를 공포하여 정권 기능을 제정했다. 오대로, 산츄로(三中老)가 설치되고, 행정, 사법, 재정, 토목, 종교 담당관으로서 고부교(五奉行)가 설치되었으며, 소송 담당 십인중(十人衆)이 설치되었다. 1598년 히데요시 사후 이 체제로 정권이 유지되었지만, 법령이 제대로 기능하지 못했다. '고오쿠테'와 '고오쿠테 추가' 조문은 후에 에도 막부의 '무가제법도(武家諸法度)'에 수용되었다.[21]

지방에서는 주인장(朱印状)을 발행하여 다이묘의 통치권을 재인정하는 다이묘지교제(大名知行制)를 실시했다. 히데요시는 타이코 쿠라이리치(太閤蔵入地)를 설정하여 다이묘의 지배를 향촌 단위로 제한하고, 다이묘에게 타이코 쿠라이리치 쌀 납입 의무를 부과했다. 중앙 정권은 타이코 쿠라이리치를 통해 지방 재정과 내정에 관여할 수 있었다. 다이묘 배치에 있어서는 오사카 주변에 스다이(譜代) 다이묘를, 도쿠가와 이에야스를 간토로 옮기는 등 소가이(外様)는 변경에 배치했다. 이시다 미쓰나리(石田三成) 등 부교중은 20만 석 전후로 하고, 소가이에게는 정권 참여를 원칙적으로 허용하지 않아 정무와 군사력을 분리했다.

도요토미 정권의 재정 기반은 타이코 쿠라이리치 약 222만 석, 직할령 금산·은산(이와미 오모리긴잔(大森銀山), 다지마 이쿠노긴잔(生野銀山)) 수익, 상업 도시(오사카, 사카이, 교토, 후시미, 나가사키) 직할지 수익이었다. 금은 수익을 바탕으로 헤이안 시대의 황조십이전(皇朝十二銭) 이후 국내 발행 화폐(덴쇼오반(天正大判)·덴쇼쓰보(天正通宝))를 발행했다.

3. 1. 중앙 통치

오다 정권(織田政権)과 마찬가지로, 히데요시에게 권력이 집중되는 형태를 취했다. 히데요시의 통치는 태합검지(太閤検地)나 도가리령(刀狩令) 등 일본 전국의 토지와 백성을 모두 관리하는 중앙집권(中央集権) 체제였다. 당시에는 도쿠가와 씨(徳川氏)·모리 씨(毛利氏)·우에스기 씨(上杉氏) 등 100만 석을 초과하는 거대 다이묘가 있었고, 구 주군인 오다 가문(織田家), 과거 동료였던 마에다 가문(前田家)·니와 가문(丹羽家)·가모 가문(蒲生家)도 큰 영지를 소유하고 있었지만, 히데요시는 독재적인 권력을 휘둘러 자신의 직속 가신들을 부교(奉行)로 삼아 정책을 실행했다.[8][9]히데요시는 다이묘 통제를 강화하여, 오다 노부카쓰(織田信雄)를 개역(改易)하고(후에 수만 석의 소다이묘로 재흥), 가모 히데유키와 니와 나가시게(丹羽長重)를 대폭 감봉했다. 또한 도쿠가와 씨(스루가 후츄(駿河府中))와 우에스기 씨(에치고 가스가야마(越後春日山)), 다테 씨(데와 요네자와(出羽米沢))를 국교(国替え)시켰고, 모리 씨의 분가인 고바야카와 씨에게는 양자(후의 고바야카와 히데아키(小早川秀秋))를 파견했다. 사쓰마(薩摩)의 시마즈 씨(島津氏)에게는 시마즈 요시히사(島津義久)와 시마즈 요시히로(島津義弘)의 양전 체제를 만들게 하고, 히데요시는 요시히로를 우대했으며, 시마즈 토시히사(島津歳久)를 토벌하게 했다.[8][9] 가가(加賀) 오야마(尾山)의 마에다 도시이에(前田利家)에게 에치고 삼군을 가증(加増)할 때는, 도시이에가 아닌 마에다 도시나가(前田利長)에게 주어 권력의 일극 집중을 막았다.

히데요시는 처음에는 정이대장군(征夷大将軍) 취임에 의욕을 보였다고도 전해지지만 실현되지 못하고, 대신 우연한 사건으로 얻은 관백(関白)의 지위를 무가(武家)인 도요토미 씨(豊臣氏)의 세습(世襲) 제도(공가(公家)인 후지와라 씨(藤原氏)의 고세쓰케(五摂家)를 배제)로 변경하여, 막부(幕府) 제도를 대신하는 '''무가 관백제(武家関白制)'''라고도 할 수 있는 체제를 도입하려고 했다고 생각된다. 도요토미 히데쓰구(豊臣秀次)에게 관백의 지위를 양도한 것도 은퇴를 목적으로 한 것이 아니라, 관백의 지위를 도요토미 씨(豊臣氏)의 세습으로 선언한 것이며 실권은 여전히 히데요시가 유지했다. 더 나아가 도요토미 씨(豊臣氏) 종가 이외의 여러 가문에도 공가의 가격에 준하는 체제(무가 세이카가(武家清華家) 등)를 도입하여 통제하려고 했다는 설도 있다.[10]

3. 2. 다이묘 통제

히데요시는 다이묘 통제를 강화하여, 오다 노부카쓰(織田信雄)를 개역(改易)(후에 수만 석의 소다이묘로 재흥)시키고, 가모 히데유키와 니와 나가시게(丹羽長重)를 대폭 감봉했다. 또한 도쿠가와 씨 (스루가 후츄(府中)), 우에스기 씨 (에치고 가스가야마(春日山)), 다테 씨 (데와 요네자와(米沢))를 국교(国替え)시켰고, 모리 씨의 분가인 고바야카와 씨에게는 양자(후의 고바야카와 히데아키(小早川秀秋))를 파견했다.[8][9]사쓰마의 시마즈 씨에게는 시마즈 요시히사(島津義久)와 시마즈 요시히로(島津義弘)의 양전 체제를 만들게 하고, 히데요시는 요시히로를 우대했으며,[8][9] 시마즈 도시히사(島津歳久)를 토벌하게 했다. 가가 오야마(尾山)의 마에다 도시이에(前田利家)에게 에치고 삼군을 가증(加増)할 때는, 도시이에가 아닌 마에다 도시나가(前田利長)에게 주어 권력의 일극 집중을 막았다.

히데요시는 하시바 씨(羽柴氏)나 도요토미 성(豊臣姓)을 적극적으로 하사하여, 여러 다이묘들이 하시바 성으로 서명하는 등 형식적이기는 하지만 하시바 일족・도요토미 씨로서의 일체감을 연출하였고, 씨장자(氏長者)로서 여러 다이묘의 통제를 꾀하였다.[11]

히데요시는 다이묘 편성에 “가격(家格)” 방식도 채택했다. 1588년(덴쇼 16년) 초 무가 공경은 일족인 히데요시·히데나가·히데쓰구를 제외하면, 오다 노부카쓰(織田信雄)・아시카가 요시아키(足利義昭)・도쿠가와 이에야스(徳川家康)・우키타 히데이에(宇喜多秀家)였다.

이후 권위 확립과 함께 주가(主家) 쪽인 오다 노부카쓰(織田信雄)・아시카가 요시아키(足利義昭)가 실각하자 도쿠가와 이에야스(徳川家康)・우키타 히데이에(宇喜多秀家)와 일족인 하시바 히데토시(羽柴秀俊)・하시바 히데야스(羽柴秀保)에 더하여 모리 데루모토(毛利輝元)(1588년)・우에스기 가게카쓰(上杉景勝)(1588년)・마에다 도시이에(前田利家)(1591년)・오다 히데노부(織田秀信)(1592년)・고바야카와 다카카게(小早川隆景)(1596년)이 청화성(清華成)(청화가와 같은 가격을 얻는 것, 대신까지 승진 가능한 가격)을 얻었다. 이러한 차별은 후의 오대로(五大老) 제도로 이어졌다.[12][10]

3. 3. 경제 정책

도요토미 종가(宗家)의 소령(세쓰 등 직할령 및 창입지(蔵入地))은 전국을 합쳐 222만 석으로, 최대의 다이묘인 도쿠가와 이에야스가 간토에서 지배했던 250만 석과 거의 동등한 석고(石高)였다.[16] (단, 이에야스의 석고에는 이이 등 가신과 마쓰다이라 다다요시 등 일문의 지행을 포함하기 때문에, 직할령만 비교하면 도요토미가의 석고가 더 많았다.) 그 외에 전국의 주요 금산·은산, 사카이와 하카타 등의 거점을 지배하고 있었기 때문에 재정적으로는 뛰어났다.

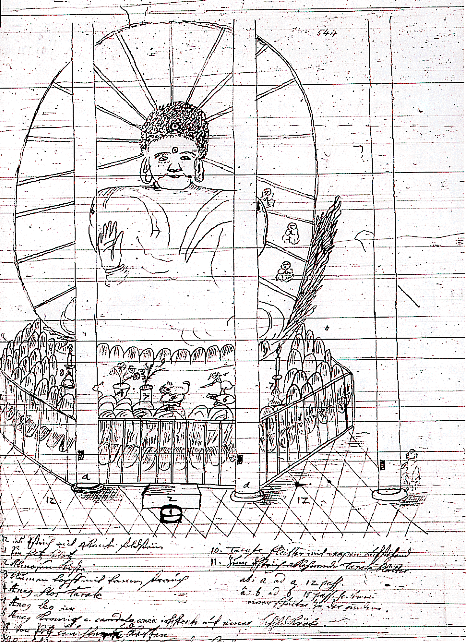

도요토미씨의 권력(재력)의 상징으로 방광사(方広寺) 대불(교토의 대불(京の大仏))과 대불전이 있으며, 그것의 조립에는 권력 과시의 목적도 있었는지 막대한 자금이 끊임없이 쏟아 부어졌다. 방광사 대불전은 옛날 일본 최대 규모의 목조 건축물이었지만, 세계 최대 규모의 목조 건축물이었다는 견해도 있다.[17]

3. 4. 신분 정책

중세에는 장군의 이름(휘) 한 글자를 내려주는 편휘 수여가 성행하였다. 히데요시의 경우, “秀”자는 고바야카와 히데아키(小早川秀秋), 유키 히데야스(結城秀康), 도쿠가와 히데타다(徳川秀忠) 등 양자에게 많이 사용되었고, “吉”자는 오타니 요시쓰구(大谷吉継) 등 가신 다이묘에게 많이 사용되었으며, 새로 복속한 다이묘에게는 적게 사용되었다. 대신 하시바씨(羽柴氏)나 도요토미 성(豊臣姓)을 적극적으로 하사하여, 여러 다이묘들은 하시바 성으로 서명하는 등 형식적이지만 하시바 일족・도요토미씨로서의 일체감을 연출하였고, 히데요시는 씨장자(氏長者)로서 여러 다이묘를 통제하였다.[11]4. 대외 관계

도요토미 정권은 명나라를 대신하여 일본이 중심이 되는 화이사상을 명시적으로 내세우고, 루손, 류큐 왕국, 고산국(당시 대만에 존재했다고 여겨졌던 국가), 조선 등에 복속과 조공을 요구하는 강경 정책을 추진했다. 특히 조선에 대해서는 "복속"을 강하게 요구하는 동시에 "정명의 선도(征明嚮導)"를 요구했다.[1] 그러나 조선은 건국 이래 명나라의 속국이었기에, 외교 방침을 바꿀 의사가 없었다.[1]

협상에 임한 쓰시마의 소씨는 이를 원만하게 해결하려고, 히데요시가 요구하는 "조공사" 파견을 히데요시의 전국 통일 "축하사" 파견으로 바꿔서 요청했다.[1] 조선 또한 일본의 상황을 살펴보고 싶은 사정이 있어 사신을 파견했으나(적탐사),[1] 조선 측으로서는 표면상 "축하사"였고 실제로는 "적탐사"에 불과했으며, 히데요시에게 "조공"이나 "복속"한 것이 아니었다.[1]

하지만 소씨는 이 조선 사신을 "조공사"라고 칭하여 히데요시에게 알현시키자, 히데요시는 요구에 응하여 "조공사"를 파견하고 "복속"한 조선에 이전부터의 요구대로 정명의 선도(征明嚮導)를 명령했다.[1] 소씨는 "정명의 선도" 요구를 "길을 빌리는 것(假途入明)"으로 바꿔서 요청했으나,[1] 명나라에 속한 조선은 응할 기색이 없었다.[1] 이는 히데요시로서는 조선이 "복속"의 서약 위반을 저지른 것이 되므로,[1] 먼저 조선을 공격하게 되었다.[1] 이 대륙 침공·조선 출병은 전쟁 중 히데요시의 죽음으로 종결된다.[1]

또한 바테렌 추방령을 내리는 등 기독교를 금하는 한편, 유럽과의 교역은 활발히 추진했다.[1]

참조

[1]

서적

織田権力の領域支配

岩田書院

[2]

학술지

小牧・長久手の戦いと羽柴政権

[3]

문서

伝「水口藩加藤家文書」(『特別展 五大老』パンフレット所収)

[4]

서적

『黒田家譜』

[5]

서적

『李朝実録』

[6]

서적

加藤清正

戒光祥出版

[7]

학술지

(慶長十一年)二月廿五日付江戸城公儀普請奉行連署状」について-笠谷和比古氏の学説・二重公儀体制論に関する新出史料の紹介-

https://cir.nii.ac.j[...]

別府大学史学研究会

[8]

서적

島津義弘の賭け

[9]

서적

日本近世武家政権論

近代文芸社

[10]

학술지

豊臣「武家清華家」の創出

[10]

서적

豊臣政権の支配秩序と朝廷

吉川弘文館

[11]

학술지

羽柴氏下賜と豊臣姓下賜

[12]

서적

天下統一から鎖国へ

吉川弘文館

[13]

학술지

天正十六年毛利輝元上洛の意義

[13]

서적

日本近世武家政権論

近代文芸社

[14]

학술지

天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜の事例

[15]

학술지

秀吉の小田原出兵と「清華成」大名

[16]

서적

ケンペルと徳川綱吉 ドイツ人医師と将軍との交流

中央公論社

[17]

간행물

秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築 方広寺大仏殿の復元

大林組

[18]

문서

秀吉の現存する遺書の明文では、家康らを「'''五人の衆'''」、三成らを「'''五人の物'''」と記されている

[19]

학술지

徳川家康の豊臣政権運営-「秀吉遺言覚書」体制の分析を通して―

[20]

서적

徳川家康辞典

新人物往来社

[21]

서적

日本近世史論叢

吉川弘文館

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com